電子書籍タイトル一覧

これまで弊社が刊行した書籍の中から

絶版になってしまった書籍を中心にAmazon Kindleにて電子書籍で販売しています。

読みたかった作品をぜひ電子でお試しください。

|

|

統合失調症体験事典

精神医学は、さまざまな現象に専門用語を使い、症状として分類し、治療につなげます。

しかし、これらの専門用語は、体験したことのない者にどれだけ伝わるでしょうか?本書は、統合失調症をかかえる著者・竜人が、その体験を、精神医学の専門用語ではなく、自らの言葉で定義した事典です。

「シナプスの笑い」で好評連載中の「ノンフィクション精神事典」を加筆、修正し、1冊の本にまとめました。事典の他に、精神科医による統合失調症についての解説や、著者から”統合失調症を抱えるあなたへ贈る7つのエッセイ”なども収録しています。

四六判(128×188ミリ)

212頁

定価 (本体1200円+税)

ISBN 978-4-9043-8063-5 C0047

2012年9月21日発行

書籍購入ページへ 書籍購入ページへ

|

|

|

社会的排除と人間の尊厳: マイノリティへのまなざし、共感するということ

本書では「社会的排除と人間の尊厳」というタイトルでハンセン病問題と児童養護施設に関する記述を中心に掲載した。それぞれの章は直接的に人間の尊厳について論究しているわけではないが、そのことに重なる意味合いが織り込まれている。

–中略–

一般的には何がしかの悪意と、何がしかの善意が「ないまぜ」になって人はこの社会の中で関係性を保ちながら生きていく。この時、人が悪ではなく善を選びとる行為を倫理的と規定できる。そして、その倫理的に生きること、そのことが自己に不利益を及ぼそうとも、そこに価値をおいて生きていくことを選んだときに、人の尊厳が見出される。すなわち、人の尊厳は予め存在しているわけではない。

–中略–

人間の尊厳は先験的にその存在が証明されているのではなく、いわば一方的に恣意的に選択される。功利的に優先的に選択されるのみであって、そこには絶対的価値として証明するものは何もない。人間の尊厳が先験的にではなく、帰納的に存在するということは次のことを示している。人が争いを通してしか生きられない限界を、倫理的に生きるという経験を通して、人としての尊厳を闘いとっていくことである。しかもそのようにして闘いとった尊厳もミクロ的関係の中で証明されるものに過ぎなく、主観的で私的なものにすぎないのである。

本編「序章─人間の尊厳について─」より抜粋。

天羽浩一 (著)

定価1,870円(本体1,700円+税)

|

|

|

満州-最後の奉天、望郷と鎮魂 : ある民間人引揚者母娘の二代記

「どちらの出身ですか?」と、問われることがある。初対面で互いの紹介をする時などによく出てくる問いであるが、こう問われるごとに私は戸惑いを覚える。私自身にどこどこの出身という意識が存在しないからである。

遠く南米に移民となって故郷を離れた人たちの望郷の思いは強い。あるいは中国「残留孤児」といわれる人たちは故郷の記憶こそないが、ルーツを激しく求めるがゆえに記憶にない故郷こそが自らの出身地であると意識する。

私は旧満州国営口市に生まれ、引揚地は父の故郷徳島県鳴門市であった。父はすぐに仕事を求め神戸市に移住、私はそこで高校卒業までをすごし、その後進学のために上京した。両親はその後まもなく神戸市から明石市に転居した。

–中略–

残留孤児になる可能性があった私の人生の始まり、また満州崩壊後の混乱の中で母和栄がチフスに罹患するなどの状況下で生き延びてきたこと、祖母トクが、病死した伯父大ひろしが、私に対しかけがえのない愛情を注いでくれていたこと、それらを手記によって知ることができた。このような中で生かされてきた自分の命を考えると、もっと世の中に役立つ人になるべきだったという後悔の念もわく。祖母は「命を永らえたということをもってよし」と言ってくれそうな気もするが、なんとなく面目ないという気持ちになってしまう。

母和栄のライフヒストリーは祖母トクの手記と直接的連動性に欠けているが、戦後を生き残った者としての母娘二代のライフヒストリーとして掲載した。。

本編「序」より抜粋。

天羽浩一 (著)

定価1,650円(本体1,500円+税)

|

|

|

最涯の島 番屋八のの物語

出版に際して

四十年以上前、ガリ版刷りで『最涯の島』を読んでいた。

葦の会会報と文集『渓流』に三年にわたって連載され、その連載中に十数名で藤井輝備先生の故郷利尻島を訪ねた。岬の番屋跡はわずかに石塁が残るのみで、先生は真夏の風に吹かれ佇んでおられた。一族の眠る無縫塔に手をあわせ、北見富士神社に参詣し松蔵の写真を見た。作品完結の四年後、お孫さん三人をまじえた旅行を企画し、数人で利尻を再訪している。

それからかなりの時間が流れ、葦の会は五十年誌を作ることになった。執筆にあたり著者のガリ版刷り全作品集に目を通し、『最涯の島』は一冊の本として後世に遺すべきだと思った。

これは、明治半ばから大正末にかけてのニシン漁黄金期の話である。数日の稼ぎで一年が暮らせるほどの莫大な利益を生み出すニシンは、「魚に非ず米にも匹敵する貴重な魚」だと「鯡」の文字があてられた。いま北海道日本海側沿岸に、往時を伝える鰊御殿が遺されている。

島は当時和人千人アイヌ千人が住む無法地帯で、アイヌは漁獲のほとんどをただ同然に買いたたかれるなどの差別を受けていた。幕末、明治の大転換期はそう遠くない頃で、弁財とよばれる北前船が港々を巡って交易をしていた時代の北の離島が舞台である。

佐渡を出た巨漢の松蔵が、弁財船や行商、警邏 を経てニシン漁網元として活躍するさまは、大河のごとき一族の物語だ。みな縁あって「はちの」の岬に身を寄せ、懸命に生き、ある者は別れ、ある者は死んでゆく。生きることの輝きとはかなさに温かい眼差しを注いでいる。母親との縁薄く祖父母に溺愛されて育った藤井先生は、幼少期を過ごした利尻島での暮らしを愛惜の情をもってつぶさに描き出している。図らずもそれはその時代、その土地の暮らしの文化を映した貴重な作品となった。ニシン群来の大漁となれば、学校は休みとなって、島あげての活気の渦が起こる。保存技術がない時代なので、夜通しぶっ続けの作業が何日も続く。番屋を根城に生きた人たちの汗や涙の物語は漁業文化も伝えている。

先生は自著『たまゆら』で、「私は常々、幾重にも虚偽に粉飾された官製の国史よりも、庶民の手に成る一家の歴史の方が、はるかに価値が高いと申してきました。そんな思いもあって、『最涯の島』というものを書きました。それは『はちの』という私の育った漁場の屋号を主人公にした一族の人間模様でした」と語っている。

また、『孤愁』では、「利尻の昆布の解禁日(八月五日頃)に間に合うように帰省するのが恒例である。日本海側を北上して小樽まで行き、そこから汽船に乗るのであった。海路十八時間で沓形に着く。私の採る昆布だけで、一年分の授業料は充分であった」と書いておられる。

一九六〇年創立の葦の会は女性の学習サークルで、千葉県茂原の地に誕生した。自分の人生の主人公になろうと呼びかけられ、人間尊重を学び、思考、実践、自己表現をめざした。また広い視野を持ち、本質をみる目を育てようと励んだ。自己成長をはかって切磋琢磨し合う会である。藤井先生は創立当初から亡くなられる一九九三年まで、ずっと助言者であり指導者であった。

著作の中から、人生観の一端にふれているものを紹介したい。

「〝なつかしい人になれ、なつかしい人をもて〟と私はよく言います。これが最高の友情だと思います。〝恋〟も〝愛〟も両性間では美しいのですが、激情と狂気の要素が強くて、継続して育てなければ必ず色褪せて来ます。〝なつかしさ〟は少し相互に距離をもちますが、崩れないし変色もしません。これが人間の結びつきとしての最高のものでしょう」(『たまゆら』より)

葦の会は二〇一七年十二月をもって、五十七年十カ月の活動を終えた。自前の会館の土地・建物を売却し、すべてを社会的還元のもと五カ所に寄付をした。その一環としてこの本を上梓する。

藤井輝備 (著)

定価1,650円(本体1,500円+税)

|

|

|

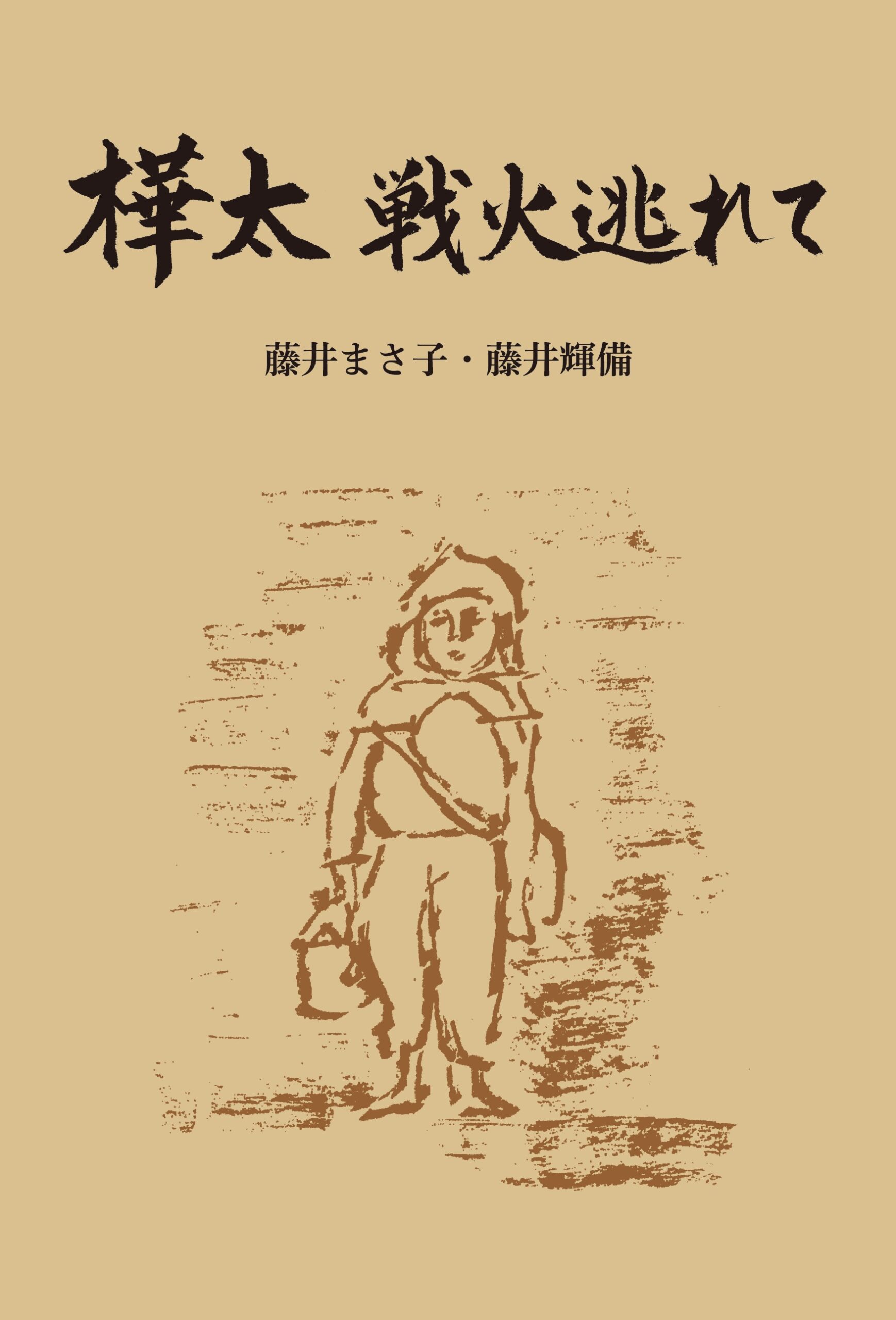

樺太 戦火逃れて

出版に際して

二〇一八年はアジア太平洋戦争後から七十三年が経つ。敗戦後制定された日本国憲法は、主権在民、基本的人権の尊重、戦争放棄を謳うたい平和主義を掲げた。中国、東南アジア、南洋諸島、樺太、沖縄などが戦場と化し、本土も原爆や空襲をうけ、国内外夥おびただしい犠牲者の上の尊い平和だった。団塊の世代が子どもであった時代は、そこかしこに戦場の傷跡が色濃く残り、身近に話も聞いていた。貧しくとも平和な時をすごし、いつしかそれは当たり前の生活になっていった。

今その基盤がゆらいでいる。安全保障関連法が改正され、海外での集団的自衛権が認められたのだ。また一昨年、樺太関係資料館(設置者・北海道)の移動展開催時、「ここってどこ? 日本ですか」と問う若い人がいた。七十一年前にどこで戦争があったのかも知らない世代が、既に多くを占めるに至った。

一九六〇年二月、千葉県茂原の地に、女性学習サークル「葦の会」が誕生した。人間尊重を学び、思考、自己表現、実践をし、人生の主人公になろうと研鑽するものだ。助言者の藤井輝備先生は、「敗戦の責任感もあって一切を無償で」(『たまゆら』より)指導に当たられた。大阪万博の一九七〇年、葦の会は薄れゆく親世代の戦争体験を知ろうと、かつて国民学校の教師であった助言者婦人のまさ子先生に、会報への執筆を依頼し学習した。その『戦争とわたくし』は後にタイプ印刷で本となった。

植民地樺太の旧制中学で教壇にあった藤井先生は、一九四七年七月十四日、日本文学大辞典四冊をリュックに北海道旭川へ引き揚げ、記憶の新しいうちにと詳細な手記を翌八月に書き上げた。それが八月九日ソ連侵攻の日から九月十一日までを描いた『爆風──旭川にて』である。

中学生の学徒勤労隊が学徒戦闘隊に変わり、激しい空襲にあう。親とはぐれた生徒を連れ、百キロもの逃避行。妻は小学生の娘二人を連れて避難民の群れに入り、山脈を越えていく。やっと知る敗戦。人々に元の居住地へと強い帰還命令が出た。女性たちはソ連兵に目をつけられる恐怖に晒され続ける。艦砲射撃と火災により変貌した街で占領下の生活が始まり、二年後やっと引き揚げ船に乗ることができた。戦禍の下、誠実に懸命に生きた夫妻、家族の姿が残像として残る。

あまり知られていないが、沖縄と同じく地上戦があった樺太(現ロシア連邦)。そのソ連国境近くの恵須取でともに教師をしていた夫妻が、それぞれの体験をありのままに書いたまるで合わせ鏡のような二つの記録である。戦後の始まりの一つが、ここ樺太であったこと。また戦中戦後をとおして、「人生の四あずま阿や 」をつくり若い人たちの力になろうとした夫妻の思いも深く心に刻みたい。

藤井輝備先生後年の書簡文の一節に、「かねて私の中にあった疑問がいよいよ形を整え、確信にまでなった事に気が重いのです。御指定のあの期間は、それ無しには解明できません。ひと言だけあなたに言います。『青年期を服従に終始した武官の、文官に対する凄絶な復讐です』これがなければ我々の敗走は別な形になっていました。(中略)突き上げて来そうなので、敢えてハガキにしました」(『たまゆら』所収)とある。かつて学徒戦闘員であった、教え子への返書だ。

『爆風──旭川にて』の背景にあった重要な事柄と思われるので、ここに記す。

葦の会は昨年十二月、五十七年十カ月の活動に終止符を打った。自前の会館の土地、建物を売却し、すべてを社会的還元のもと五カ所に寄付をした。その一環としてこの本を上梓する。戦争を知らない世代に読み継がれることを切に希望する。

藤井まさ子 (著), 藤井輝備 (著)

定価1,650円(本体1,500円+税)

|

シナプスの笑いシリーズ

|

|

シナプスの笑い 創刊号

当事者の視点から当事者の言葉で「体験知」として精神障がいの事象を発信することを目指して、雑誌「シナプスの笑い」が創刊されました。

幻覚・幻聴の数多の霊との戦いを綴る「霊界大戦」、精神病院の何気ない日常を描く「たぎり」の連載が始まります。座談会では「精神病からの回復」と「退院の仕方」をテーマに医師・看護師・臨床心理士も交えて意見交換しました。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体476円+税)

ISBN 1883-0374

2006年3月1日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.2

戦災地や紛争地の子供たちにアートやエンターテイメントを通してこころの手助けをしようと活動しているNGO「国境なきアーティストたち」。その代表エクトル・シエラ氏とおこなった座談会の前半を掲載しました。文化の違いによりしあわせの定義も異なってくることが浮き彫りにされます。

「医療の現場から」では、精神科医がストレスと上手く付き合っていく方法を解説します。心の中に「ストレスが入ってくる浴槽」があると仮定すれば対処法を考えやすいことがわかります。

「ノンフィクション精神科事典体験者版」の連載がスタート。実体験をもとに医療の言葉を再定義する試みが始まりました。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体648円+税)

ISBN 1883-0374

2006年7月26日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.3

NGO「国境なきアーティストたち」の代表エクトル・シエラ氏を交えておこなった座談会の後半を収録。国によって幸せの定義や芸術の表現が異なることを見出します。エクトル氏の詩と、ワークショップで使用したテキスト「こころの力の育て方」も掲載しました。

特集は「みるということ」。精神医学の病的現象として、見ること見られることに関わるものは多く、ラグーナメンバーが辛いまなざしの体験と自分なりの乗り越え方を語ります。

体験者が答える「お笑いお悩み相談室」では、禁煙方法について話し合いますが、たばこをやめることの難しさがかえって浮き彫りになることに。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体667円+税)

ISBN 1883-0374

2006年11月30日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.4

きくということ-幻聴-をテーマに特集を組みました。幻聴と創作との関係について、「霊界大戦」の著者竜人氏と、新連載漫画「ちんとろきゅう」の作者鶴丸深海魚氏に話を聞きます。「きこえてくるよちんとろきゅう」は、幻聴体験をコミカルに描いた親しみやすい漫画です。

ラグーナのメンバーにも実際に幻聴が聞こえるときの様子を聞き、幻聴との付き合い方や対処法について考えます。

座談会は、「生きる力、生かされる力」をテーマに語り合いました。辛い症状の渦中にあって自分を生かしてくれた力は何なのか、真に迫る実体験が披瀝されます。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体667円+税)

ISBN 1883-0374

2007年4月14日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.5

特集は「働くということ」。「シナプスの笑い」の編集・販売作業は有限会社ア・ライズに委託され、精神障がいを抱える方が「仕事」としておこなっています。そこで働くメンバーと、働くこととは何かについて話し合ってみました。働くことが持つさまざまな意味とその影響を各自が語った後、座談会形式で相互に意見を深めていきます。

連載作品「霊界大戦」「たぎり」がともに最終回を迎えます。エッセイ・自伝では、さまざまな体験を経てきた当事者の方々が、人生を振り返ってありのままの思いを書いてくれました。人生山も谷もありますが、自分なりに生き抜くことの尊さを痛感させられます。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体667円+税)

ISBN 1883-0374

2007年10月27日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.6

特集は「病院に行くまで-変だな?と思ってから-」。東邦大学医学部の水野雅文教授が、身体の病と同様に、「こころの病の早期発見の重要性」について寄稿してくださいました。複数の体験者の方々も、初めて病院に行くまでの一筋縄ではいかない過程を綴っています。

「自助会探訪」では、鹿児島市の精神障がい者ネットワークの確立を目指す「鹿児島精神医療福祉ユーザーネット準備会」の発足式の報告と、参加者の皆様に語っていただいた就労についての体験を掲載しました。

詳細はこちらをクリック

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体762円+税)

ISBN 1883-0374

2008年8月25日発行

|

|

|

シナプスの笑い vol.7

特集は「親しくなること」です。親しくなるとはどういうことなのか、座談会で話し合います。どんな人に親しみを感じるのか、病前病後で親しさの感覚は変わったのか。精神科医の神田橋條治先生にもお話をうかがい、親しくなるほど情報量が増えて脳の処理に負荷がかかるため、人とは一定の距離を保つ生き方が有用とのアドバイスをいただきました。

精神障がい者の交流と社会参加を目的として開催された「友愛フェスティバル」における体験者発表も収録しました。さまざまな症状を抱える当事者、家族の方々が、自らの体験を率直に語ってくれました。

投稿は、短い文章のなかに、内に秘められた苦悩を凝縮して表現した体験記三編を掲載。エッセイ「千の風になって」は、それぞれ精神と身体に障がいを抱えた二人の、淡くて短かった老いらくの恋の物語です。

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体762円+税)

ISBN 1883-0374

2009年1月17日発行

購入ページへ 購入ページへ

|

|

|

シナプスの笑い vol.8

特集では、想田和弘監督の映画『精神』を取り上げます。精神科クリニック「こらーる岡山」を舞台に、精神疾患の当事者とそれを取り巻く人々が織り成す世界をつぶさに観察したドキュメンタリーで、数々の映画祭で賞を獲得しました。

座談会のテーマは「精神病体験における自信について」。自信を失いやすい病といえる精神疾患。能力の低下やマイナス思考に悩まされつつも、少しずつ自信を回復する対処法を話し合います。

連続二話掲載の投稿「障害者家族体験記」は、「精神障がい者の妻と職親兼ねて四十年」の第一話。育児ノイローゼから統合失調症を発症した妻と子ども二人を抱え、生きるために奮闘する姿が描かれます。

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体762円+税)

ISBN 1883-0374

2009年5月21日発行

購入ページへ 購入ページへ

|

|

|

シナプスの笑い vol.9

座談会のテーマは「見えない病ゆえの悩み」です。目には見えない病であるがゆえに誤解を受けることも多く、周囲とのギャップが生じやすい精神疾患の症状を、どのように伝えれば相手に理解してもらえるのか、ロールプレイを通じて探ってみます。

特集では、精神科地域医療を取り上げた映画「精神」と、その監督想田和弘氏の著書「精神病とモザイク」を取り上げます。体験者による感想と想田監督からのメッセージを掲載しました。

体験者が病を振り返る新企画「視線恐怖って何?」が始まります。対人恐怖症に悩んできた半生を当事者が見つめ直します。

A5判(148×210ミリ)

128頁

定価 (本体762円+税)

ISBN 1883-0374

2009年9月30日発行

購入ページへ 購入ページへ

|

|